歴史能力検定 受験の手引き

- 試験当日のマスク着用は、基本的に各受験者様個人の判断に委ねます。

- 以下、いずれかに該当する場合は来場をご遠慮ください。

(ア)37.5℃以上または平熱を1℃以上超える発熱、咳・のどの痛み等の風邪の症状、強いだるさ、息苦しさ等の症状がある場合。

(イ)感染症に罹患し、療養期間中である場合。 - 持ち物の確認をしましょう。

※下図は、受験票の見本です。

- 受験票

- HBまたはBの黒鉛筆もしくはシャープペンシル

※ シャープペンシルの芯は、予め本体に予備を入れておいてください。

※ボールペン・こすると消えるペンは使用できません。(マークシートへご記入いただいたとしても、採点の際、機械が読み取りません。) - 消しゴム

- 腕時計(時刻表示のみのもの)

- 1級~2級 受験者のみ、顔写真を受験票に必ず添付してください。

以下2点のいずれか1つをご用意ください

1)顔写真付き本人確認書類(免許証、学生証、パスポート等)

2)顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm、撮影3か月以内)を貼った写真貼付票と

顔写真がない本人確認書類(保険証、住民票等)

※顔写真付き本人確認書類が無い方は、2)の写真貼付票を以下からダウンロード頂くか、試験当日に試験本部にて受験票を再発行していただけますようお願い申し上げます。

〇受験票(写真貼付票)に貼り付ける写真について

写真の大きさはタテ4cm×ヨコ3㎝上半身正面向き。モノクロ・カラーどちらも可。(背景の有るスナップ写真は不可)撮影3ヶ月以内の写真を貼付してください。証明書用スピード写真でも可能です。

〇本人確認書類について

顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、学生証、パスポート等)を持参してください。

顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、写真を貼り付けた写真貼付票とともに保険証等を持参してください。

※持ち物の詳細は必ず受験票をご確認ください。

※電子機器(電子手帳・携帯電話・多機能付き時計・オーディオプレイヤー等)の使用はできません

- 受験票からQRコードで、会場地図を確認しましょう。

時間に余裕をもって会場へ向かいましょう。

▼会場地図の確認は下記のリンクへ(2024/5/8時点公開会場)

※重要※一部、会場未定の地域があります。受験票記載のQRコードより確定後の会場を必ずご確認ください。公開する会場はすべて予定の会場となり、予告なく変更する可能性があります。正式な受験会場は受験票にてご案内致します。

https://www.kentei-uketsuke.com/sys/rekiken/map43 - 電車・バスなど公共交通機関を使いましょう。

受験者専用の駐車場・駐輪場のご用意はありません。 - 会場までの付き添いは原則1名までとしてください。

※会場内の混雑緩和にご協力をお願い申し上げます。

Q.試験にまにあわない・遅刻する。

A.遅刻しても試験時間内であれば、受験できます。(試験時間の延長はできません)時間に余裕をもってお越しください。

Q.試験を欠席したい。

A. 事務局への欠席の連絡は不要です。

- 会場に到着したら、受験票に書かれている試験教室へ向かいましょう。

※会場名に建物名や号館が書かれている場合は、建物の入り口前で必ず確認してください。 - 試験開始20分前を目安に試験教室へお越しください

お手洗いは、早めに済ませて落ち着いて受験しましょう。 - 付き添いの方と来場される場合は、事前に待ち合わせ場所を決めておきましょう。

Q.受験票をなくした

A.試験日前:事務局へご連絡ください。※事務局の営業日・時間によって繋がらない場合がございます。

試験当日に気づいた:試験会場本部で受験票再発行の手続きをしてください。試験会場本部の場所は会場内のスタッフまでお問い合わせください。

- 試験教室入口で、座席表をご確認ください。

座席表の確認方法が分からない場合は、試験スタッフにお問い合わせください。

試験教室は試験開始20分前に入室できます。

※会場により、教室準備が整うまでお待ちいただく場合があります。

試験教室への入室は、試験スタッフの指示に従ってください。 - 携帯電話・スマートフォン・タブレット等、音の出る電子機器の電源を切ってから入室しましょう。

- 受験票に書かれている番号と同じ番号のシールが貼られている机に着席しましょう。

- 机の上に試験に必要なものを置きましょう。

・えんぴつ または シャープペンシル

・消しゴム

・受験票 - 「問題集・参考書類」は、試験監督員よりしまう指示があったら、机の上・手元にない状態にしてください。(カバンや空いている椅子の上等)

Q.付添人も教室へ入っていいか?

A.よいです。氏名・受験番号の記入のサポートも許可しております。(試験開始時間まで)

<試験中に机の上に出してはいけないもの>

×筆箱・ポーチ類

×シャープペンシルの芯ケース

×過去問・参考書・ノート等 受験の準備で使用していたもの

×携帯電話・スマートフォン・タブレット 等の音の鳴る電子機器

×置時計・ストップウォッチ

×必要な持ち物以外の検定に必要ないもの

Q.試験が始まるまで過去問・参考書をみていていいか

A.よいです。試験スタッフの指示がありましたら、カバンにしまって下さい。Q.受験票に書かれている名前の漢字が違う

A.試験日の翌日までに、事務局へ必ずご連絡ください。

- 試験開始10分前から、試験についての説明を開始します。

- 分からないことがあれば、手を挙げて試験スタッフにお問い合わせください。

- マークシートが配られたら、氏名・生年月日を記入しましょう。記入が不安な方は、付き添いの方と、受験者の方でご記入いただけます。なお、付き添いの方は、試験開始後は試験教室から退出いただくようお願いいたします。

※合格された場合、マークシートに記入した生年月日が合格認定証へ反映されます。生年月日は正しく記入・マークしてください。 - マークシートは、試験後に機械で採点します。折り曲げられていると、正しく採点されない場合があります。マークシートは絶対に折り曲げないでください。

※下図は、マークシート見本です。他の科目も同様です。

- 試験開始の合図があるまでは、試験問題を開かないでください。

- マークシートは絶対に折り曲げないでください。

- 試験中は、まわりの人とおしゃべりしたり、立ち上がったりしないでください。机の上のものを落としたときや用があるときは、手を挙げて試験スタッフを呼んでください。

- 試験時間は50分です。分かるところから解いていきましょう。間違えたところは、消しゴムでキレイに消してからマークしましょう。問題の番号とマークシートの番号が同じか確認してから、マークしましょう。

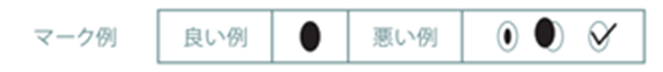

※下図は、マークシートで解答した際の、良い例・悪い例です。

Q.試験中トイレに行ってもいいか?(済ませたら教室に戻りたい)

A.必ず手を挙げて試験監督員に知らせ、トイレに行って戻ってきてください。Q.全部解き終わった・気分が悪くなった試験の途中で教室を出ていいか?(帰りたい)

A.試験開始20分後から試験終了10分前まで途中退室可能です。

必ず手を挙げて試験スタッフに知らせ、解答用紙を手渡してから荷物をすべて持って教室を出てください。再入場はできません。 - 試験終了の合図で、解答をやめ筆記用具を置きましょう。

- マークシートを回収します。

- 試験監督員がマークシートの枚数を確認します。確認できるまで席で待ちましょう。

- 解散の合図の後に静かに退室しましょう。試験で配られた問題冊子はお持ち帰りください。(予備はありません。お一人様一冊です)

Q.試験の解答/解説はいつ確認できるの?

A.試験翌営業日 AM11:00以降に公式サイトで公表します。試験当日の配付はありません。