検定ソリューションコラムvol.7

【ズバリ解説!】資格・検定に意味はあるのか?

日販セグモではさまざまな検定のトータルサポートしています。

本日は、日本の魚食普及と魚食文化の継承事例をテーマにした「日本さかな検定」(主催:一般社団法人 日本さかな検定協会)の事例をご紹介いたします。

実際の受験者の声から趣味検定がどのように役に立っているのかを探ります。

資格・検定は「新しいことを学ぶ」きっかけづくりに最適!

~日本さかな検定の場合~

「魚を食べたくなる問題」が受験者の新たな学びに

日本さかな検定では、魚を美味しく味わう知恵の普及、魚食文化継承の役に立ちたいと考え、日本全国にある「魚食文化」をテーマに検定を立ち上げました。

「“食材の物語”を知って食べるのと、知らないで食べるのでは違う」という思いを詰め込んだ 「魚を食べたくなる問題」は好評を博し、今までにのべ約32,000人に受検いただきました。

ただ情報を見聞きするのではなく、問題を解くという体験を通じて、

地域ごとの歴史や風土、環境問題や時事問題などに触れながら学習することで、

実感を伴った生きた学びとして、深く記憶に留まることこそ、検定の持つ魅力なのです。

何か新たに学びたいというお子様向け、学びなおしとして学習習慣を付けたいが興味が無いものはちょっと…という大人向けなど、ターゲットを絞ったマーケティングも日販セグモがお手伝いします。

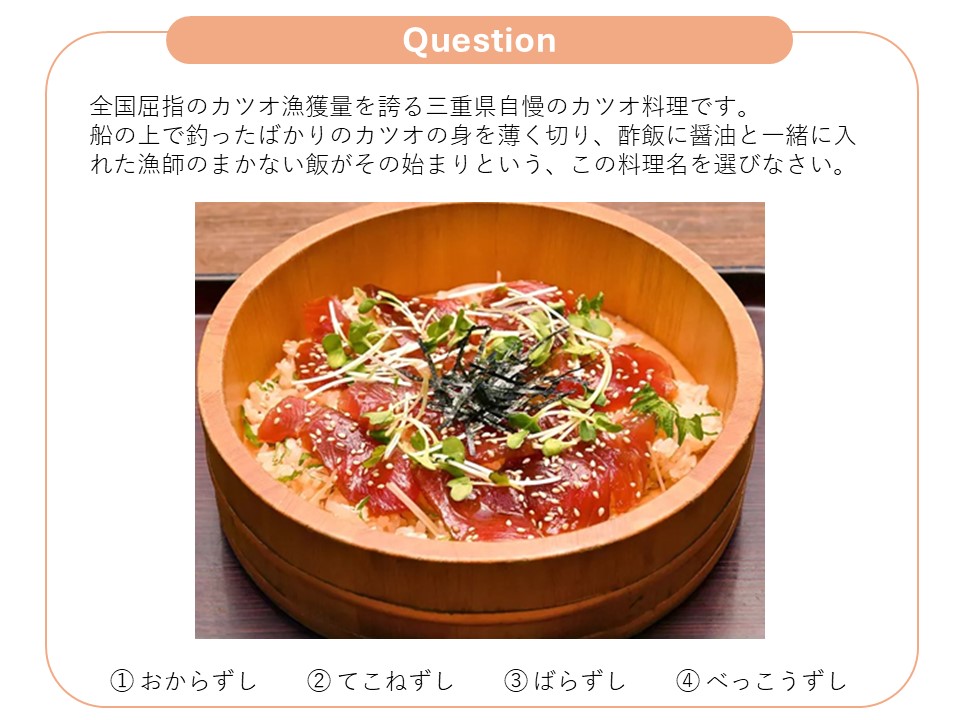

ここで例題に挑戦!問題出題のポイントとは

さかな検定では、このような問題を出題しています。

問題の解答は、本コラムの最後を参照!

さかな検定では、実際に主催者が日本各地へ足を運び、仕入れた情報で問題を作成しています。

このように問題出題においては、伝えたいポイントをピンポイントで伝えることができます。

例題の答えは分かりましたか?

受験者の声 合格で終わらず生きた学びを活用

さかな検定を受けた方からは、実際にこのような声が届いています。

合格して終わりではなく、せっかく得た情報や知識を魚売り場など日常生活で活用したり、誰かに話すことでもっと魚が好きになれます。

地球温暖化による漁獲される魚種の変化や、大地震の数年後の漁業に受けている影響など、知らないことや学ぶことがたくさんあるのでまだまだ続けたいです。

実際に漁業に従事されている方にとっては、自身の知識の確認やアップデートに使用いただいております。

★その他の合格者の声はこちら

小さな子どもや一家全員で受ける方もおり、様々な動機で検定を受けている方がいることが実感できます。

いずれの方もただ検定を受けて終わりではなく、そこからどう活かしていくかを考えていることが伺えます。

日本全国の魚食文化の魅力が詰まった公式ガイドブックも大好評

さかな検定の公式ガイドブックには、全国津々浦々の最新魚情報が満載。

さかな図鑑とも料理本とも違う、各地域に根差した魚食文化を感じていただける一冊です。

酢飯と具材を一緒にして手でこねるようにして混ぜて食べたことが、てこねずしの始まりと言われています。

女性も海女として働くことが多かったこの地域では、手間をかけずにできる料理として、家庭でも良くつくられるようになったと言います。

検定のことはワンストップで日販セグモにおまかせください

弊社は豊富な経験とノウハウに基づき、様々な提案を行っております。

現状の課題やご要望をヒアリングし、最適な「検定」をご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。